■インドネシアの子どもたち

インドネシアの経済は目覚ましい成長を続けています。首都ジャカルタなどでは高層ビルが立ち並び、南の楽園バリ島には世界中から多くの観光客が訪れています。

世界4位の人口を有し、特に子ども・若者世代が多くエネルギーにあふれた非常に勢いのある国です。この経済発展に伴い、子どもたちの教育環境も全体的・平均的に向上しています。

しかし、全体が豊かになりゆく一方で、富裕層と貧困層の経済格差は依然大きく、その発展や成長から取り残された子どもたちも存在します。経済的に困難な状況にある家庭の子どもたちの中には、義務教育の途中でドロップアウト、スラム・路上生活、無戸・国籍、人身売買、児童労働、麻薬等々の問題にさらされている子もいます。

また、島しょ国インドネシアの地域間格差は国内最大の課題の一つとなっており、子どもたちの教育環境は地域や地方によって大きく違います。

■インドネシアの絵本事情

私たちが活動を始めた当初は、インドネシアには良質な絵本が少なく、図書館も一般的な存在ではありませんでしたが、近年インドネシアにおける絵本事情や読書を取り巻く環境は着実に改善されてきています。

絵本市場も成長し、大きな都市の書店ではインドネシア語で書かれた絵本も増えてきましたし、特に2016年からは国を挙げて、"Gerakan Literasi Nasional(GLN/全国読書運動)"という取り組みを進めていることで、子どもたちにとって「読書」は少しずつ身近なものになってきています。

しかし、依然として、良質な絵本は高価で、経済的に厳しい家庭にとっては簡単に手が出せる価格ではありませんし、読書活動を進める手段のひとつとなる図書館の数も、地域で大きく違います。

残念ながら、経済的・文化的・地域的な格差ゆえ、子どもたちが絵本に接する機会は等しいとは言えません。この現状を補おうと、有志の市民たちなどの手により「Taman Bacaan(TB/地域文庫)」が運営され、読書活動を支えています。

■インドネシアの子どもに絵本を

ー「支援」と「交流」に向けてー

「本は世界への窓(あるいは扉)」という言葉にあるように、本の中には知識や夢がたくさんあり、想像をふくらませることで世界を広げることができます。また、まだ文字が読めない幼少の子どもたちは、大人に読んでもらう経験を通し、愛情関係を深め、豊かな情緒を養うことができます。文字への興味、創作への興味、生きることへの興味や勇気、夢をはぐくみます。

私たちは、経済的・文化的・地域的な格差なくインドネシアの子どもたちがいつでも絵本を手にすることができるよう、絵本を寄贈し、インドネシアの読書啓蒙活動を支えていきたいと思っています。

同時に、「日本の子どもたちが大好きな素敵な絵本を、インドネシアの子どもたちにも届けたい」「子どもたちの可能性を広げる一助となりたい」という想いそのままに、「絵本」という媒体を通して、さまざまな文化や価値観、日本や日本文化を紹介するという文化交流の意義も大きくなりつつあると考えています。子どもたちに日本を身近に感じてもらい、将来的に、日本への興味・関心を抱くきっかけとなる、そんな役割を担えたらと願っています。

今後さらなる成長を遂げていくインドネシアとの寄贈だけに終わらない関係づくりや、インドネシアの絵本を日本の子どもたちに紹介するなどの「相互理解」「双方向交流」に向けた新しい活動も視野に入れながら展開していけたらと考えています。

■gado-gado(ガドガド)の活動

ジャカルタには、困難な状況で暮らすインドネシアの子どもたちを、さまざまなボランティア活動を通して支援する日本人グループ「ジャカルタ・ジャパン・ネットワーク(J2net)」があります。帰国したメンバーを中心に、絵本をテーマに活動しているのが "gado-gado"(ガドガド)です。

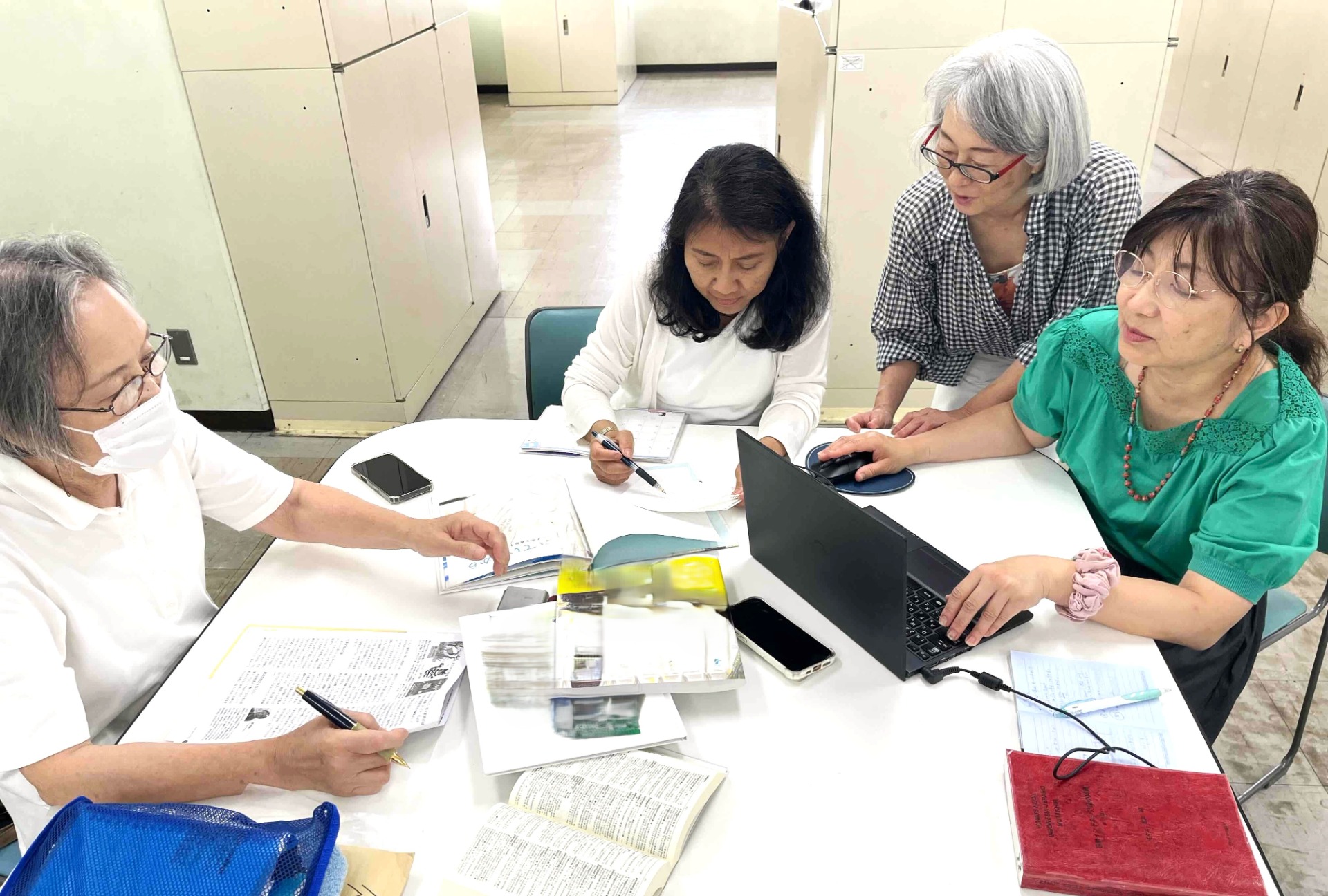

"gado-gado"(ガドガド)の活動の一つに、インドネシアをより良く理解するためのインドネシア語学習があります。主に日本の絵本をインドネシア語に翻訳し、活動をサポートしてくれているインドネシア人のパートナーたちに添削してもらっています。私たちは絵本を通して、インドネシアと日本の言葉や文化の相互理解を図っています。

また、インドネシアの子どもたちに特に読んでもらいたい絵本については、インドネシア人パートナーのみなさんと協力して翻訳し、完成した訳を絵本に貼ってインドネシア語の「翻訳絵本」を作製しています。できあがった翻訳絵本は、インドネシアの学校や施設、地域文庫などに寄贈しています。

寄贈にあたっては、「支援」と「交流」の目的をバランスよく実現し、インドネシアの子どもたちにバラエティ豊かな絵本を届けられるよう、翻訳絵本とインドネシアの良質な現地出版絵本、インドネシアで出版されている日本の絵本を組み合わせるなど工夫を重ねています。

これからも、現地ボランティア等と協力しながら、急速に変化していくインドネシアの読書事情に合った活動を模索していきたいと思っています。

ちなみに、グループ名の "gado-gado"(ガドガド)とは、キャベツや卵、揚げ豆腐などにスパイシーなピーナッツソースをかけたサラダの名前なのですが、「まぜ合わせ・ごちゃまぜ」という意味もあります。ひとつひとつの食材がまざることで、いっそう美味しいサラダに仕上がることにちなんで、私たちのグループ名にしました。

■絵本寄贈活動に参加しませんか

参加の方法は、【A.「翻訳絵本」を作製して寄贈する】・【B.現地出版絵本購入支援金として寄付する】の2つのタイプ があります。

【A.「翻訳絵本」を作製して寄贈する】

日本の絵本にインドネシア語の翻訳シールを貼って、インドネシア語の「翻訳絵本」を作成していただきます。

子どもたちに届ける「翻訳絵本」は、一冊一冊すべて手作業で作製しています。これまでも、たくさんの方のご賛同・ご協力のもと、インドネシア語訳の絵本を届けてきました。多くの方にお手伝いいただければ、もっと多くの学校・施設に本を送ることができます。インドネシアの子どもたちに絵本を送る活動に関心をお持ちくださった方、一冊作ってみませんか。

絵本を選んで翻訳絵本作製キットを注文

私たちの「絵本リスト」から本を選び、翻訳絵本作製キットを注文してください。キットは500円程度で、別途、本代、送料等がかかります。*1

本はご自分で新品をご用意ください。

翻訳シールを絵本に貼り付け

翻訳絵本作製キットが届いたら同封の説明書に沿って、インドネシア語の翻訳シールを貼り付けてください。インドネシア語訳の絵本ができあがります。

できあがった絵本を返送

指定先に返送してください。(送料はご負担ください)

返送いただいた絵本は、後日、ジャカルタのJ2netや現地ボランティア等を通じ、インドネシアの学校や施設に届けられます。

あなたの作った一冊が、インドネシアの子どもたちの笑顔につながるプロジェクトです。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

*1 企業様がCSR活動でご協力くださる場合は、別途ご案内させていただきます。(2025度は予定数に達したため、企業様はじめ団体様からの、Aタイプの受付を終了しました。)

▼翻訳絵本の一例

画像: 『こんとあき』林明子 、『 トマトさん』田中 清代 、『ぐりとぐらのおおそうじ』中川 李枝子 、『きんぎょがにげた』五味太郎(すべて福音館書店)

B.現地出版絵本購入支援金として寄付する

現地のニーズに応えるべく、より手頃で入手しやすい現地出版絵本を購入して寄贈する活動も行なっています。みなさまからのご支援も大歓迎です。随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

現地の主流であるソフトカバー仕様の絵本であれば、日本円にして約500円で一冊購入できることもあり、ご支援は一口500円から受け付けております。お預かりしたご支援金は、すべて現地出版絵本購入費に充てさせていただきます。(絵本の選定・購入は現地ボランティアと連携を取りながら、こちらで行ないます。)

▼現地出版絵本の一例

【写真】PEDAGANG PECI KECURIAN (NOURA BOOKS) / Salon Brokoli (m&c!) / Nanti itu Kapan? (m&c!) / Kaus Bergaris-Garis Merah (m&c!) / Siapa yang Kentut? (Minima)

■インドネシア語講座を行ないます

絵本の翻訳やインドネシアの子どもたちに絵本を届ける活動に興味を持たれた方等を対象に、簡単なインドネシア語講座を行なっています。講座終了後も、活動を通してさらにインドネシア語をブラッシュアップできます。またネイティブの方達とインドネシア語会話の練習などもできます。

開催日・開催場所は、"gado-gado"(ガドガド)の活動日・場所に準じます。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

■gado-gadoの活動に参加しませんか

"gado-gado"(ガドガド) は東京と横浜で定期的に活動しています。日本人、インドネシア人が参加し、協力して絵本を翻訳したり、添削を通して言語や文化の違いについて話し合ったり、あるいはインドネシアについて気軽におしゃべりしたり、メンバーそれぞれの目的で楽しく活動しています。

インドネシア語はできないけれど、という方でも構いません。インドネシアが好き、絵本が好き、絵本貼り付け作業をやってみたい、理由や動機は何でも構いません。ぜひ一度遊びにいらしてください。

■インターネット会員も受け付けています

遠方にお住まい等のご事情で "gado-gado"(ガドガド)の活動日に参加することが難しい方には、インターネット会員として活動していただくこともできます。翻訳や添削の遣り取りをメールで行ないます。詳しくは連絡先までお問い合わせください。